渋谷のプリズム

加藤文俊

コミュニケーションのあるところ

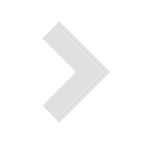

ちょっと渋谷のギャラリーへ、展覧会を観に行こう。そう思ってギャラリーの場所、会期や開場の時刻を確認する。アプリで電車の乗り継ぎを調べて、一番便利そうな出口もわかった。せっかくなので、友だちとギャラリーで落ち合って、帰りがけに近所でなにか美味しいものでも食べよう。ぼくたちの日常には、「ちょっと」くらいの気持ちで計画されることがたくさんある。

ふだん、何気なく決めているように思えることも、じつは、いくつもの調整によって成り立っている。じぶんのスケジュールのみならず、施設の営業時間、電車の運行状況、運賃や移動時間、(必要なら)事前の予約など、幾重もの段取りが必要になる。友だちと会う約束をするなら、お互いに都合のいいタイミングを出し合わなければならない。場合によっては、遅れたり探したり(探されたり)する手間やストレスもある。「ちょっと」どころではなく、かなり面倒なことを、ぼくたちはあたりまえのようにこなしている。

人と人とのコミュニケーションには、かならず時間と場所が必要だ。〈いつ〉〈どこで〉やりとりするのか、つねに考えなくてはならないのだ。つまり、コミュニケーションについて考えることは、時間と空間の調整について考えることだといえるだろう。コミュニケーションの内容や、話す相手との関係の理解さえもが、時間と空間にかんする一連の調整に(観察可能な形で)表れる。一緒に「ちょっと渋谷のギャラリーへ」行くこと、現地で落ち合うこと、帰りに食事に行くこと。これらは、ある日の具体的な行動を表すと同時に、二人の関係性を示唆している。〈どのように〉〈何のために〉といった情報が加わると、コミュニケーションの状況がさらにくっきりと描かれることになる。

「時間地理学」のまなざし

トルステン・ヘーゲルストランド(スウェーデンの地理学者)は、ぼくたちの日常生活が時間・空間の編成によってかたどられることを理解するために、「時間地理学」という概念を提唱した。地理的な空間(つまり、緯度・経度で位置が同定される空間)に時間軸を加えて、そのアイデアを図解する。「ちょっと渋谷のギャラリーへ」を例に、時間地理学で使われる基本的な概念を紹介しておこう(概説については、たとえば [1]を参照) 。

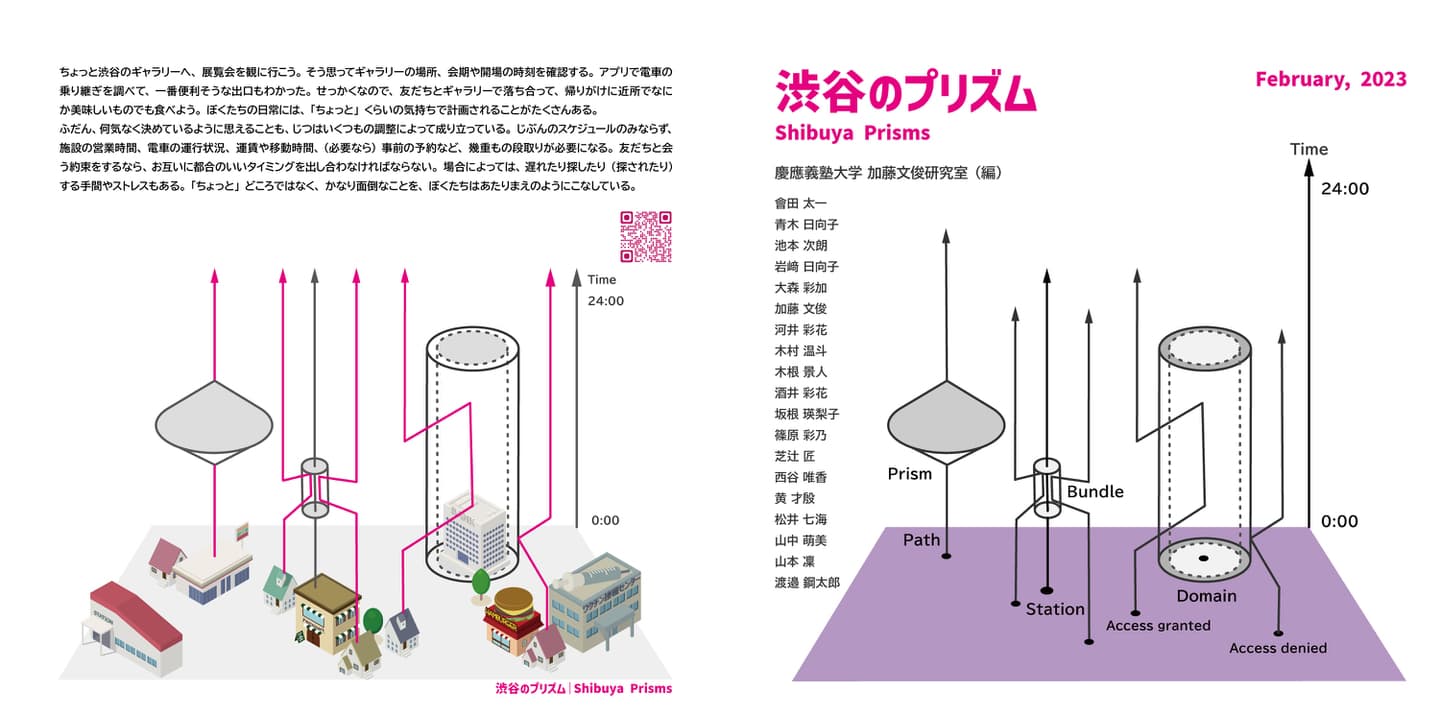

まず、一人ひとりが一日をどのように過ごすかという方針は、ひと筋の線として表現することができる。これが「パス(path)」である。時間は、下から上に向かって流れてゆくように図示するので、ある一日は、時間とともに変化する位置を、連続的にとらえた一本の矢印になる。ある場所から他の場所へ(たとえば最寄りの駅から渋谷駅まで)移動するさいには、地理的な空間を横断的にすすむ。移動するスピードに応じてパスの傾きは変わるが、あたえられた時間内に移動できる範囲が決まると、(可能性の範囲を表す)「プリズム(prism)」状の時間・空間を想定することができる。

誰かと会うとき、それぞれのパスが同じ時刻・場所で束ねられることになるので、その状況は「バンドル(bundle)」と呼ばれる。つまり、ギャラリーで落ち合うという友だちとの約束は、お互いのパスのありようを考えながら、バンドルをつくるための共同作業だと理解することができる。食事を終えて、それぞれの帰路につくとき、バンドルはかれる。

ギャラリーなどの施設は、ずっと同じ場所(所定の住所)にあり続けるので、不動の「ステーション(station)」となる。ここに、技術的・制度的な理由がくわわると、アクセスできたり、できなかったりする「ドメイン(domain)」として性格づけられる。

プリズムに近づく

2022年度秋学期は、こうした「時間地理学」の考えをもとに「渋谷のプリズム」というテーマでフィールドワークをおこなった。学部の2、3年生はグループに分かれて渋谷のまちに通い、「時間地理学」のことばを使って、渋谷における人びとのふるまいをとらえようと試みた。

一連の概念は、ぼくたちがつねに移動する(あるいは滞留する)存在であることを際立たせてくれるが、単純化・抽象化されたものである。いうまでもなく、ぼくたちが渋谷の駅で降り、まちを眺めながら歩きはじめるとき、目の前に広がるのは、複雑で猥雑な〈臨床的な現場〉だ。つまり、「渋谷のプリズム」は、一人ひとりの個別具体的な体験を記録したり、人びとのふるまいを観察したりすることを続けながら、より普遍抽象的な概念を身体に取り込んでいくための「臨地実習」のようなものだった。

そもそも、ヘーゲルストランドが提唱した「時間地理学」は、スピードの速さが社会的な価値として共有されつつあるなかで、いまいちど「生活の質(Quality of Life)」を問い直そうという問題意識に根ざしていた。一人ひとりのパスを描くことは、じつはそれぞれの〈個性〉を時間と空間にひもづけて扱うということだ。

だからこそ、ますます複雑で難解な構造に進化を続けている駅や、自動化・機械化にすすむサービス、明滅しながら流れてゆく情報のなかで、自らが描いているはずのパスを踏みしめ、その編成にかかわる生活観や社会関係を問い直すことが重要だ。フィールドと概念とのあいだをたびたび行き来して、「時間地理学的な」想像力を獲得したら、こんどは、あたらしい(これからの)プリズムの創造に向けて、闊達に語り合いたいと思う。

おわりに

ピーター・グールド(イギリスの地理学者)は、『The Geographer at Work』(1985)のなかで、トルステン・ヘーゲルストランドの「時間地理学」の考え方を紹介している。おなじみの図式を使って、一人ひとりのパスがつくりだす「プリズム」について触れ、「プリズム(prism)」と「プリズン(prison)」は、大して変わらないのかもしれないという。やや自虐的ではあるものの(そして、たしかに見間違えるかもしれないが)、ぼくたちの日常を考える上で、言い得て妙である。

ぼくたちは、いまいる場所と移動の可能性によって、一日の方針を思案する。誰かに会って一緒に過ごすためには、お互いの時間を供出するとともに、移動にかかわる手間ひまを引き受けなければならない。だが、その共同作業があればこそ、ぼくたちは、対面でやりとりする(あるいは、ただそばに「いるだけ」で過ごす)喜びを味わうことができる。

この3年近く、ぼくたちは移動がままならない生活を強いられてきた。「ステイホーム」でずっと家で過ごしているときのパスは、ただまっすぐ上に延びてゆくだけだ。「密」を避けるために、バンドルがつくられることはなかった。移動を奪われていた状況は、まさにプリズンだったのだろう。

だが、ぼくたちは、あらためて〈個性〉の出会いを実感できるようになった。「ちょっと渋谷のギャラリーへ」というちいさな旅は、ひさしぶりだろうか。それとも、まったく初めての体験だろうか。いずれせよ、それは光を集めて、ぼくたちのコミュニケーションに彩りをあたえてくれるプリズムのはずだ。

[1] 西村雄一郎(2006)「トルステン・ヘーゲルストランド:時間地理学」加藤正洋・大城直樹(編著)『都市空間の地理学』(pp. 99-111)ミネルヴァ書房

[2] Gould, Peter(1985)The Geographer at Work. Routledge & Kegan Paul.